核医学是医学领域的一门交叉学科,融合了核技术、分子生物学和临床医学,在疾病诊断、治疗和研究中发挥着不可替代的作用。随着精准医疗时代的到来,核医学科室如何突破传统模式、提升科研能力,成为推动学科发展的重要命题。

一、核医学科研的机遇与挑战

核医学的核心优势在于其“分子探针”技术,能够通过放射性示踪剂在分子水平揭示疾病特征。近年来,新型放射性药物(如PSMA、FAPI显像剂)的研发、PET/MRI多模态设备的应用,为肿瘤、神经退行性疾病的研究开辟了新方向。然而,国内多数核医学科室仍面临以下瓶颈:

• 科研与临床脱节:重临床服务轻科研转化,缺乏长期研究方向;

• 技术壁垒高:放射性药物研发、图像定量分析等技术依赖进口设备和试剂;

• 跨学科协作不足:与生物医学工程、人工智能等领域融合度低;

• 人才梯队断层:兼具核医学技术与科研思维的复合型人才稀缺。

二、科研能力提升的五大策略

1. 以临床问题为导向,构建特色研究方向

核医学科研需立足临床需求,聚焦优势病种。例如:

• 肿瘤精准诊疗:开发靶向性放射性药物,探索诊疗一体化方案(如177Lu-PSMA治疗前列腺癌);

• 神经系统疾病:利用tau蛋白显像剂早期诊断阿尔茨海默病;

• 心脏疾病:通过心肌代谢显像优化冠心病治疗方案。

科室可建立“临床病例库-生物样本库-影像数据库”三位一体的科研资源平台,推动转化研究。

2. 搭建跨学科协作网络

• 内部整合:联合放射科、病理科、肿瘤科成立多学科研究组,共享数据与样本;

• 外部联动:与高校、药企合作攻关,例如联合药学院开发新型核素标记技术,与AI团队合作开发图像自动分析算法;

• 国际合作:参与国际多中心临床试验(如IAEA、SNMMI项目),紧跟技术前沿。

3. 强化科研平台与技术创新

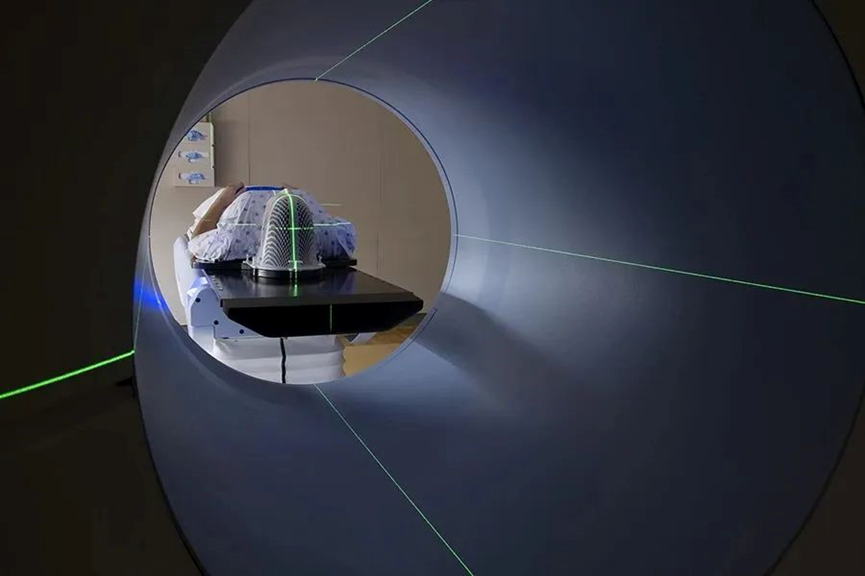

• 设备升级:引入全数字化PET/CT、小动物显像设备,支持基础研究;

• 技术突破:建立放射性药物自主合成平台,降低对进口试剂的依赖;

• 方法学创新:探索影像组学(Radiomics)与深度学习在疾病预测模型中的应用。

4. 完善人才培养与激励机制

• 导师制培养:为青年医师匹配基础研究导师,定期举办科研方法论培训;

• 学术交流:设立科室科研基金,支持人员参加国际会议或短期访学;

• 绩效考核:将科研成果(论文、专利、转化项目)纳入职称晋升体系,设立专项奖励。

5. 推动质量管理与成果转化

• 标准化流程:建立放射性药物制备、图像采集与分析的SOP,确保数据可重复性;

• 专利布局:对创新性技术及时申请专利,探索产学研合作模式;

• 科普宣传:通过新媒体平台传播核医学价值,提升社会认知度,吸引多方资源支持。

三、案例启示:标杆医院的创新实践

• 北京协和医院核医学科:依托国家疑难病诊疗中心,建立神经内分泌肿瘤多模态诊疗体系,年发表SCI论文30余篇;

• 德国海德堡大学医院:通过“分子影像转化中心”整合临床、药学与工程团队,主导多项欧盟核医学创新项目;

• 韩国首尔国立大学:政府资助建立放射性药物中试基地,实现99mTc标记试剂的国产化替代。

四、未来展望

核医学科研能力的提升需要“顶天立地”——既瞄准国际前沿,又扎根临床需求。通过优化资源配置、激发人才活力、深化跨界合作,核医学科室有望从“技术支持部门”转型为“创新策源地”,为精准医疗提供更强引擎。

全国服务热线400-8601059

咨询电话0512-66371109